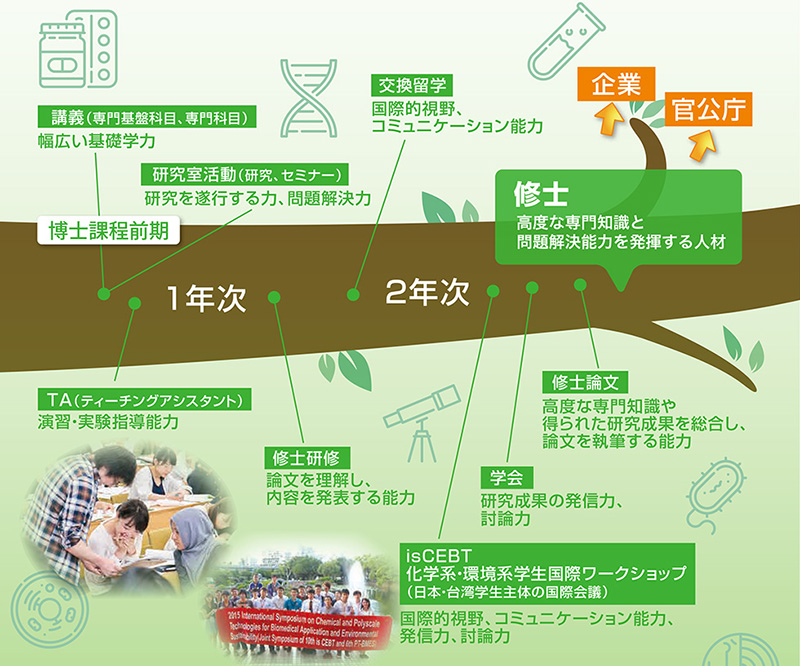

大学院で身につく力

化学・バイオ工学科を卒業した約90%の学生が工学研究科と環境科学研究科に進学し、 研究者やリーダーにふさわしい力を身につけ、国内外で活躍しています。 まず博士課程前期(修士)から本格的に研究室を活動の拠点にします。研究に主体的に取り組み、高度な専門知識と問題解決能力を身につけます。

研究成果は学会プレゼンテーションや論文にまとめあげ、発信します。 同時に大学院で提供している講義や研修、 留学やワークショップなど多様な教育プログラムを利用して広い知識を獲得し、発信力、コミュニケーション能力を身につけます。

さらに博士課程後期(博士)に進学し専門を究めつつ、研究を広い視野の中で俯瞰的に捉える能力、 新しい研究を企画立案する能力を涵養します。同時に国際的な場での発信力を身につけます。

高度な専門知識と問題解決能力を発揮する人材

博士課程前期1年

遼寧省瀋陽市 出身

研究の進め方や日々の生活リズムは自分で決めることが多いため、あらゆる面で主体性と計画性が求められています。 私の研究室では、年間計画をはじめ、2~3か月に一回、研究室の全員が集まるセミナーで成果報告や意見交換を行います。 また、修士になると、学会に参加する機会が増えるため、自分の研究を分かりやすく伝え、聴衆に理解してもらうことが重要です。 同時にその際、早期の参加登録や抄録提出など段取りが多いため、全てにおいて計画性を持って取り組む必要があります。 大学院での日々の経験は、自身の大きな成長につながります。

博士課程前期2年

高等学校 出身

研究室の研究では、自分で考えることが重要です。 私の研究室では学生の主体性が重視されており、私は、先生方の意見を参考にしながら、自分自身で研究の方針を決定しました。 自分で考えた研究内容であったので、大きなやりがいを感じました。 さらに、積極的に研究するなかで化学工学に関する知識を身につけるとともに、学ぶことの趣深さにも気づくことができました。

国際的に活躍できるリーダー

博士課程後期1年

高等学校 出身

私は自分の研究をより面白いものにするために、自分以外の研究者、 特に自分の研究室以外の人との意見交換を積極的に行うように心がけています。 学会等での研究成果の発表や、他の研究機関の研究者との交流、大学内の他の研究室や他の大学を訪問して実験技術を指導していただくことで自分の研究の幅を広げています。 ノーベル賞受賞者と自分の研究について直接議論して御意見をいただいたこともあります。 優秀な研究者の方々との交流は知識の共有だけではなく、一人前の研究者をめざす私の励みにもなっています。

博士課程後期2年

高等学校 出身

博士課程では、修士課程とは異なる力が必要です。 論文や外部施設での実験の課題申請など、研究を他人に文章で伝える力、関連分野への知見も広げ、新たな研究テーマの探索・提案、立ち上げを行う力が求められます。 また、後輩へアドバイスすることも多くなり、より広く深い知識と教える力が必要とされます。 楽ではありませんが、研究が楽しく、より実力をつけたい人には博士課程は最適な選択肢だと思います。