バイオカーボンの革新的高付加価値利用法の開発

近年、林地残材や有機性廃棄物、農業廃棄物等の未利用バイオマスの高付加価値利用が注目されています。そこでカーボングループでは、未利用バイオマスの高付加価値利用法として、創電・蓄電デバイスの電極材料としての利用を提案しています。エネルギーの地産地消が叫ばれて久しいですが、『エネルギーデバイスの地産地消』を将来的な目標に、地域バイオマス資源から革新的な電池材料を水熱・超臨界流体プロセスなどのグリーンプロセスを用いて開発していきます。

1.水熱前処理を用いた触媒黒鉛化によるバイオ炭グラファイト・ORR電極の創成

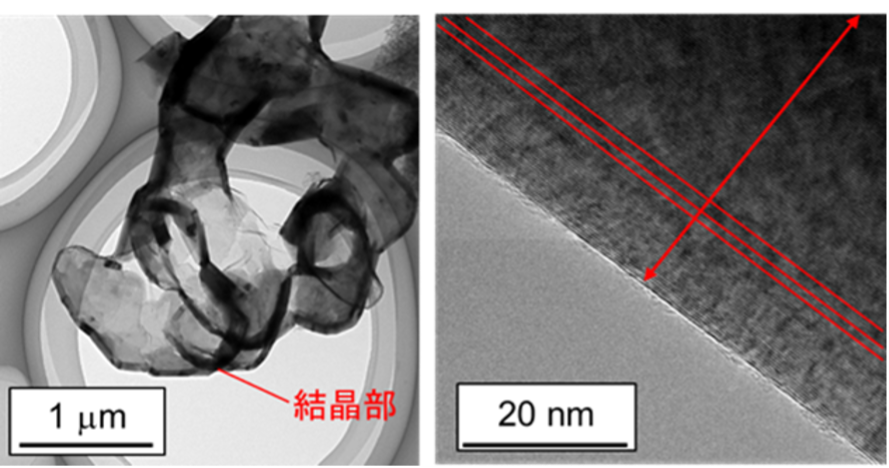

リチウムイオン二次電池の負極には人造黒鉛、または天然黒鉛が用いられていますが、どちらの材料も環境負荷が大きく、近年バイオマスから作製されたバイオ炭グラファイトが注目されています(詳細はこちら)。私たちは水熱プロセスを介することで、定温で木くずからグラファイトに近い高結晶性炭素を作製することに成功しました。今後は、プロセスを洗練していくことでさらなる高性能化およびプロセスの低コスト化を進めていきます。

また、電気分解や水素燃料電池の電極触媒には基本的には、プラチナやイリジウムなどの希少金属が用いられています。これらをバイオマス由来炭素や有機物にグリーンプロセスを活用して置き換える研究も行っています。

関連論文・特許

1. Goto et al., Philos. Trans. R. Soc. A, 379, 20200348 (2021).

2. Nakayasu et al., Carbon Trends, 8, 100190 (2022).

3. O. Nyangau et al., Bioresour. Technol. Rep. 23, 101565 (2023).

特開2022-126560 中安祐太, 後藤泰斗, 渡邉賢, 伊藤隆

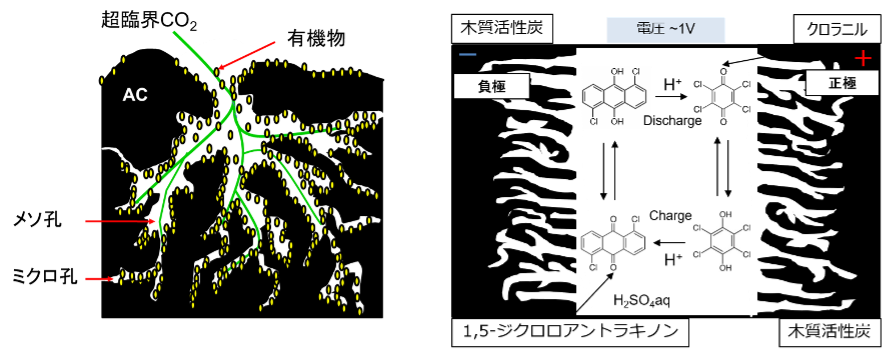

2.超臨界二酸化炭素を用いた木質活性炭内への有機物含浸技術による有機電極の作製

近年、有機物や有機錯体などを活用した電極材料が増加しています。一方、それらに電子伝導性を付与するために活性炭等が利用されています。本研究室では、超臨界二酸化炭素を活用してこれら有機物や有機錯体材料を活性炭内に含浸する技術を開発しています。さらに、作製された電極は電池デバイスとして組み立て、実用化に向けた研究開発も行っています。

関連論文・特許

1. Katsuyama et al., Adv. Sustain. Syst., 3, 1900083 (2019).

2. Katsuyama et al., Sci. Rep. 12, 3915 (2022).

3. Nakayasu et al., Chem. Commun , 59(21), 3079-3082 (2023).

特開2021-012872 本間格, 中安祐太, 勝山湧斗

特開2023-098109 中安祐太, 武樋孝幸, 勝山湧斗, 曽我部崇, 本間格

特願2023-31112 中安祐太, 渡邉賢, 曽我部崇

バイオカーボンの革新的高付加価値利用法の開発

近年、木材の価格下落による森林管理の衰退が問題になっています。そこで本研究室では、木材の高付加価値化手法として、創電・蓄電デバイスの電極材料としての利用を提案しています。エネルギーの地産地消が叫ばれて久しいですが、『エネルギーデバイスの地産地消』を将来的な目標に、地域バイオマス資源から革新的な電池材料を水熱・超臨界流体プロセスなどのグリーンプロセスを用いて開発していきます。

1.東北の白炭のNaイオン電池負極材料やその他高付加価値電極材料への応用

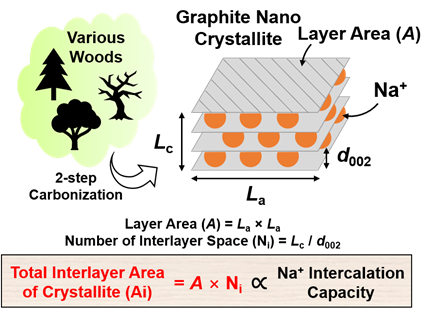

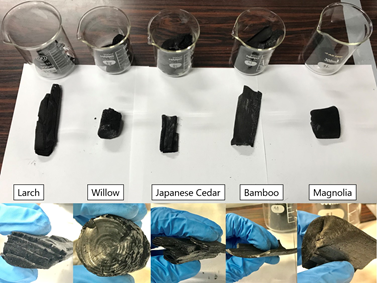

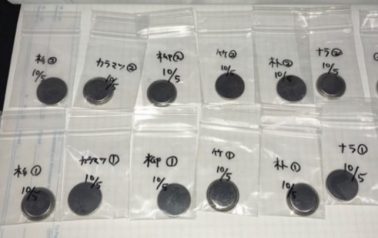

次世代電池であるナトリウムイオン二次電池の負極材料には、ハードカーボンが用いられています。これは、リチウムイオン二次電池の負極材料であるグラファイトよりも層間が大きく、結晶子サイズが小さいです。当研究室では、宮城県七ヶ宿町の白炭職人( https://sumiyanokurashi.com/ )が焼いた様々な樹種の白炭がナトリウムイオン二次電池負極として利用可能であり、これらが既存の木質由来ハードカーボンと同等の性能であることがわかりました。さらに、ハードカーボンの層間の総面積がプラトー領域の容量と高い相関性を示すことを明らかにしました。

参考文献

Y. Katsuyama et al., ChemSusChem, 13, 5762, 2020.

2.水熱硫化・水熱炭素化法を用いた電極触媒・電極材料の創成

水素社会を実現するためには、化石燃料由来ではないクリーンな水素資源を用いてそこから電気が取り出せる仕組みが必要不可欠です。クリーンな水素資源を電気エネルギーとして得るためには、水の電気分解、ガス分離、水素貯蔵、燃料電池利用の4工程を経る必要があります。その各々の工程で用途に合った材料が必要です。特に電気分解や燃料電池の電極材料には現状Ptなどの貴金属が使用されており、普及のためには資源的・経済的な障壁があります。当研究室では水熱反応場を用いた新しい貴金属フリーの電極触媒を開発しています。

参考文献

Y. Nakayasu et al., ACS Sustain. Chem Eng., 6, 11502, 2018.

Y. Nakayasu et al., Nanoscale Adv. 1, 3383, 2019.

Y. Takahashi et al., Dalton Trans., 49, 9377, 2020.

Y. Goto et al., Philos. Trans. R. Soc. A, 2021

3.伝統的白炭の高付加価値電極材料への応用

次世代電池であるナトリウムイオン二次電池の負極材料には、ハードカーボンが用いられています。これは、リチウムイオン二次電池の負極材料であるグラファイトよりも層間が大きく、結晶子サイズが小さいです。当研究室では、宮城県七ヶ宿町の白炭職人(詳細はこちら)が焼いた様々な樹種の白炭がナトリウムイオン二次電池負極として利用可能であり、これらが既存の木質由来ハードカーボンと同等の性能であることがわかりました。さらに、ハードカーボンの層間の総面積がプラトー領域の容量と高い相関性を示すことを明らかにしました。

その他には、白炭を用いた微生物燃料電池の電極材料開発を農学研究科の先生らと行っています。

関連論文・特許

1. Katsuyama et al., ChemSusChem, 13, 5762 (2020).

2. Nakano et al., J. Biosci. Bioeng., 135, 480 (2023).

特願2022-016640 多田千佳, 中安祐太, 梅津将喜

3.超臨界二酸化炭素を用いた木質活性炭内への有機物含浸技術

近年、有機物や有機錯体などを活用した電極材料が増加しています。一方、それらに電子伝導性を付与するために活性炭等が利用されています。本研究室では、超臨界二酸化炭素を活用してこれら有機物や有機錯体材料を活性炭内に含浸する技術を開発しています。さらに、作製された電極は電池デバイスとして組み立て、実用化に向けた研究開発も行っています。